农民工为什么要害怕人工智能?

人工智能的概念已经被提出很多年了。虽然科幻电影中没有先进的机器人,但我们不得不承认,周围的设备已经越来越智能。机器学习、决策算法、大数据分析.这些技术正在悄悄地影响着人类的日常生活:消费者打开购物网站后,看到自己想买的东西会非常高兴;网络车会自动安排最佳路线,同时有70%的概率知道乘客要去哪里;英语翻译机器人已经能把拜登的演讲翻译成中文、日文、阿拉伯文和东北方言,我们熟悉的Siri彻底变成了粘人的小妖精。和很多消费者的女儿一样,她也在慢慢长大,懂得的东西也越来越多。除此之外,AI娱乐机器人也已经投入商业使用,就像孙正义对郭台铭说的:鸿海给机器人修身体,软银给机器人灵魂……当然,这些只是广义上的人工智能,未来会出现越来越多的具体形态。

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

长期以来,普通人认为人工智能只是一个噱头,发达的科学技术无法与人脑匹敌。然而,随着新科技的发展和对人脑工作原理的探索,越来越多的人开始认识到人工智能的巨大潜力。事实上,人脑是一台拥有数百亿个组件的机器。只要人工智能的数据量足够大,反应足够快,就有机会模拟人脑。此外,随着5G建设、传感器、大数据等领域的快速发展,AI已经初具规模,并盯上了农民工的工作岗位。

人工智能会毁掉哪些工作?

近年来,有一句很流行的话:杀了你与你无关。正如iPhone在发明之初就想与诺基亚和摩托罗拉竞争一样,它也不想震惊相机、MP3和游戏机等行业,差点遭遇大灾难。就连微软和PC都受到了很大的影响。移动互联网兴起后,外卖、快递、网上汽车行业迅速崛起,方便面行业损失惨重。扫码支付将中国带入“准无现金”时代,直接惨淡收场。

了“小偷行业”的前景。现如今,人工智能方兴未艾,它所带来的破坏力和职业颠覆能力已经非常明显…我们现在随便用眼睛一扫,就能发现大量可能会消失的工作。首先是餐厅、超市、便利店、娱乐场所的服务人员,这些工作真得一点儿技术含量都没有,都不需要太高级的人工智能就能快速取代之。去年,阿里巴巴在杭州的无人超市吸引了大量眼球,上海也有一些无人超市,专家说:无人超市将会成为资本追逐的下一个风口。此外,我们必须要做好“长期防疫”的准备,在未来的法规中,一定会对公共场所的人员密集度提出严格要求,可以说,疫情非常有可能加速“AI服务机器人”的推广。在可预见的未来,消费者将会看到越来越多的漂亮机器人用Siri的声音招呼顾客,同时,送上一碗热气腾腾的“兰州拉面”;其次,出租车司机将会逐渐被无人驾驶汽车所取代。如果按照工种细分,笔者认为,公交车司机将会最早因“人工智能”而丢掉工作,毕竟,公交车行驶的路线相对固定,要判断的路况也相对简单,而私家车要想实现无人驾驶,则还有很长的路要走。相比于出租车司机,更迫切需要被人工智能取代的岗位应该是“驾校教练”,这个机械单调、满嘴脏话的职业,早就应该从地球上消失了。

最后,流水线工人、记者、编辑、打字员、数据采集,甚至成熟的手术者都大概率会被人工智能取代。总而言之,一些单调、重复的工作都不会幸免,毕竟,在单维度的思考空间,人类已经远远落后于机器和人工智能。况且,AI不会生病,更不会讨论下班之后要不要回复工作信息,至于说,抱怨、自私、贪婪和社保都不会出现在人工智能身上。

社会以人为本,打工者不用过度恐慌

其实,每一次的技术革命都会影响到现实的岗位格局,如前文所述:干掉你,和你无关。人工智能的初衷是提高生产效率、生活质量,替企业节省开支,同时,把自然人类从繁重的劳动中解放出来。但问题在于,人类需要工作,“必要程度”有时候要胜过直接给钱,尤其是现在的打工者,包括服务员、流水线工人、司机等等,他们的就业面非常狭小。于是,越来越多的专家开始担忧:这些从业者何去何从?

尴尬的是,专家们不会丢掉工作,他们只是替打工者恐慌;而打工者有可能丢掉现有的工作,可他们却没有恐慌情绪,毕竟,打工者的思考范围只有眼前,没有未来。

打工者没有恐慌情绪,也是一种福报。事实上,他们的生存能力、生存弹性比我们想象的要强大得多。当生存受到威胁时,打工者会变成非常聪明的战斗者,投身新的岗位中。比如平日里司机们懒得摆弄手机,但滴滴补贴大战让他们迅速学会支付和抢单,超市的售货员知道有直播带货之后,全套的操作指南立即烂熟于心…地球人都知道,即便人工智能真会消灭一些岗位,也势必会创造出更多的岗位。事实上,当初汽车要取代马车的时候,大家也经历了同样的担忧:马场的生意会大幅下降,马夫再不用挥着鞭子跑来跑去,驯马师再不能感受“马通人性”的奥妙,甚至连马路上捡马粪的岗位都消失了,但最终的结果是,汽车行业创造出大量前所未有的岗位,几十倍于马车行业,包括汽车设计师、装配工、质检员、司机、交通警察、驾校教练、修车工….不胜枚举!

毋容置疑,科技进步总会让未来生活变得更好,而非更糟,那些因人工智能而消失的岗位势必会以另一种形式回归。首先,人工智能本身需要大量的技术,这些都是打工者可以从事的岗位,包括代码编辑、系统维护、标签制作、故障检修等等,再不济就做一个人工智能机器的装配工;其次,人工智能依旧需要一个新的法律体系和行为准则,如何把这些准则定义得清楚、明白,需要大量的数据收集,这又是基层人员的活儿;最后,当人工智能释放出大量的劳动力之后,人们对音乐的向往,对美学的追求,对体育的热爱将会更加热烈,而当人们消遣自己的生活时,一定需要自然人类来服务,而非冷冰冰的机器人。况且,社会从来“以人为本”,管理者会利用行政力量来平衡科技发展和社会稳定,正如自动化机器不能一股脑全部导入制造工厂,就是考虑流水线女工的岗位需求,专家担忧纯属多余。(科技新发现 康斯坦丁/文)

关键词:

上一篇:计算机一级证怎么考_计算机二级office考什么-天天滚动

下一篇:最后一页

精心推荐

- 去年京津冀工信部门推进签约570多项高端高新项目

- 京津冀区域协同创新指数增长迅速

- 1至2月河北省工业生产平稳开局 规模以上工业增加值同比增长6.0%

- 浙江绍兴15日0-21时新增41例确诊病例

- 沈阳大气优良天数达近5年来最好水平

- 辽宁实行市级政府集中监管 首站定点冷库加强疫情防控

- 辽宁省25个博士后团队冲刺全国博士后创新创业大赛

- 安徽省宿州市埇桥区大营镇大营新村调整为中风险地区

- 云南哀牢山4名地质调查人员因公殉职原因查明

- 全国首部涉及“非现场执法”的法规施行 浦东新区打造引领区数字化城市治理样板

- 杭州一封控小区完成第三轮核酸检测 前两轮检测均为阴性

- 集采未中选药品现在怎么样了?这组数据告诉你

- “海归”博士后王暾:专注灾害预警科技创新 打通灾害预警“最后一公里”

- 福建宣判一起涉恶案件 10人犯罪团伙强迫交易、非法采矿获刑

-

中新网郑州12月15日电 (记者 韩章云)针对近日网友实名举报中国农业发展银行太康县支行员工夏某华吃空饷一事,中国农业发展银行河南省

-

中新网宿迁12月15日电 (记者 刘林)“房子干净又敞亮,社区漂亮又整洁。”15日,家住江苏宿迁牛角淹社区的袁有亮谈起新家,兴奋的心情

-

中新网通辽12月15日电 (记者 张林虎)15日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局打掉一个帮助网络犯罪转账的“跑分团队

-

中新网安徽阜阳12月15日电 ( 成展鹏)12月15日,规划占地面积2500亩、投资总额75亿元的安徽省阜阳市太和县保兴医药健康产业园内一片繁

-

中新网杭州12月15日电 (郭其钰 张益聪)从焦虑不安到互帮互助,浙江省杭州市上城区凯旋街道新城市广场B座里的257人经历了难忘的72小时

X 关闭

X 关闭

产业

-

不用跑北京 在家门口也能挂上顶...

日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...

-

“十四五”期间 河北省将优化快...

从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...

-

张家口市宣化区:光伏发电站赋能...

3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...

-

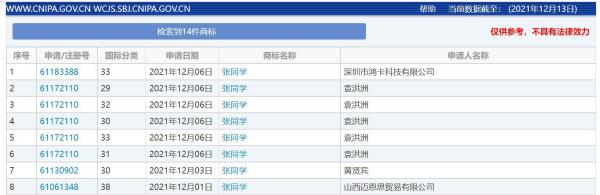

“张同学”商标被多方抢注 涉及...

“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...

-

山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...

中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...

-

广州新增1例境外输入关联无症状...

广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...

-

西安报告初筛阳性病例转为确诊病例

12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...

-

广东东莞新增本土确诊病例2例 ...

(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...

-

中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...

中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...

-

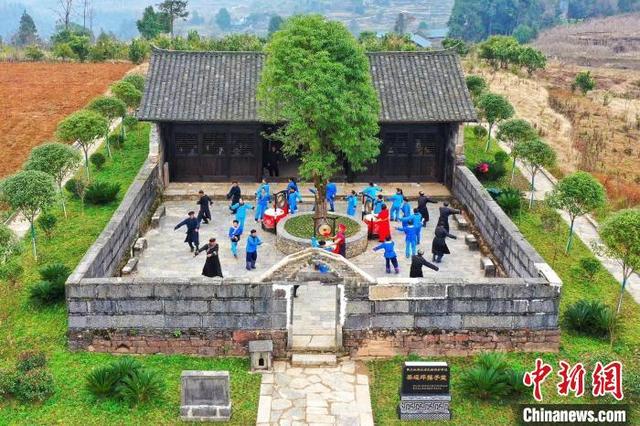

“土家鼓王”彭承金:致力传承土...

中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...